净化车间管理制度

2025-10-26

一、前言(目的与适用范围)

为保障净化车间(洁净区)生产环境稳定、产品质量可控,明确人员职责与行为规范,特制定本管理制度。适用于公司所有涉及净化车间运行、维护、检验与管理的人员,包括生产、品控、工程、洁净维护与外来访问人员。

二、基本原则

- 预防为主、持续改进:以风险识别和预防控制为核心,通过制度、培训与监督持续降低污染风险。

- 明确责任、分级管理:按岗位划分职责,实行清晰的权限与审批流程。

- 依数据决策:以环境监测、设备记录与异常记录为依据,驱动改进措施。

- 可追溯性:所有关键操作、变更与异常处置应有记录,可回溯、可审计。

三、组织与职责

3.1 管理层(车间/工厂管理者)

- 负责制度落实、资源配置与定期评审。

- 审批重大变更、应急处置方案与外来作业申请。

3.2 车间主管/洁净室负责人

- 日常管理与监督。

- 组织巡检、协调培训、负责环境监测结果的初步分析与上报。

3.3 工程与设备维护组

- 负责空气处理系统(空调、FFU等)、排风、密封及相关设施的维护与校验。

- 定期执行预防性维护并记录工单。

3.4 品质/质量管理

- 负责环境监测计划制定、数据验证、异常判定与改进跟踪。

- 组织内部审核与效果评估。

3.5 所有员工与外来人员

- 遵守净化车间行为规范、穿戴规定及培训要求。

- 发现异常及时报告,不得擅自调整设备或清洁程序。

四、人员管理与培训

- 岗位资格:进入净化车间的岗位必须经过上岗培训并通过考核,培训记录归档保存。

- 培训频次:新员工入厂培训、每季度一次的复训、关键作业(更换滤芯、设备调试等)前的专项培训。

- 培训内容:洁净意识、无尘服穿戴、动作控制、进出流程、环境监测判读、异常上报与个人防护。

- 考核与记录:培训结束进行理论与操作考核,通过后发放上岗许可;所有记录电子或纸质存档不少于规定期限(根据企业管理要求)。

五、进入与退出程序(洁净礼仪)

- 进入前:佩戴规定无尘服、帽、口罩、手套、鞋套等;随身物品(首饰、化妆品、手机等)不得带入。

- 更衣间流程:按从“脏区→半洁净→洁净区”顺序更衣;严格实施单向流动,避免交叉污染。

- 进入洁净区前:手消毒、目测无明显污染后方可进入。

- 退出后:按规定进行脱衣、洗手和记录,必要时进行更换或清洗。

- 外来访客:需提前申请,限定陪同人员并按照访客管理流程和更严格的防护措施执行。

六、作业规范与行为要求

- 操作动作要轻缓、节奏稳定,避免产生气流扰动和颗粒释放。

- 禁止在洁净区内吃喝、化妆、吸烟或进行与生产无关的活动。

- 使用洁净工具并定期消毒;严禁使用布面或扬尘高的清洁用品。

- 工具摆放规定区域,明确标签与存放架,定期清点。

- 材料的入库、出库与摆放须执行先入先出、密封保存原则,减少二次污染。

七、环境控制与监测

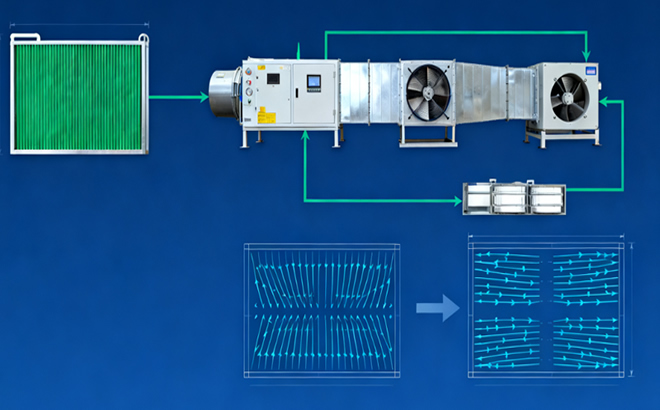

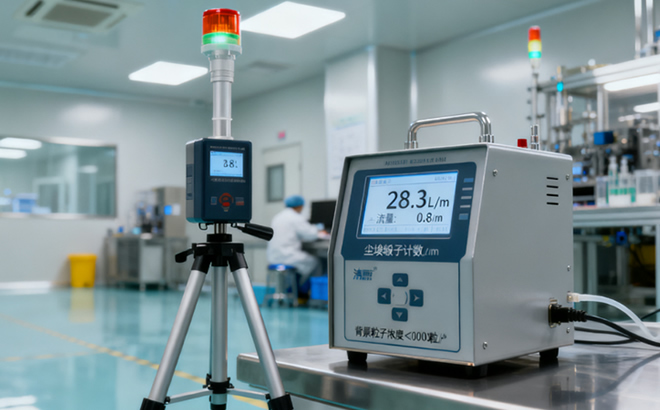

- 监测项目:空气洁净度(颗粒计数)、温湿度、差压、气流速度、微生物监测(如适用)等。

- 监测频率:依生产节奏与风险等级制定日、周、月、季不同频次的监测计划。

- 数据管理:监测数据应集中记录、趋势分析并定期生成报告;关键指标异常需立即报告并启动处置流程。

- 差压与气流:保持洁净区与外界的设计差压与气流方向,定期校验仪表与阀门状态。

- 过滤系统管理:对初效、中效、高效过滤器建立更换周期与更换记录,严格按工程规范操作,避免二次污染。

八、清洁与消毒管理

说明:本文不涉及医疗用途的消毒规范,仅限定净化车间日常清洁与工业级消毒流程。

- 清洁计划:制定日常、周、月、年清洁任务清单,明确责任人、方法和清洁剂类别。

- 清洁方法:自上而下、由内向外、先无菌区后周边,使用不产生纤维掉屑的清洁布。

- 清洁剂与消毒剂:选用经验证对设备与材料安全、低残留的清洁剂;避免使用对设备有腐蚀性的化学品。

- 清洁验证:定期进行表面擦拭取样检测或快速检测方法确认清洁效果,并保存记录。

- 记录管理:每次清洁必须填写清洁日志(包括时间、人员、使用剂量、所清洁区域与结果)。

九、设备维护与校准

- 维护计划:建立设备台账,包括空调、FFU、传感器、差压计等,明确维护周期与保养内容。

- 校准管理:对关键监测仪器(如颗粒计数器、温湿度记录仪)按周期送校或进行现场标准比对,校准记录保存。

- 维修作业:维修、检修应在半停产或特定维护窗口内进行,维修人员须穿戴防护并在作业后进行复清洁与功效验证。

- 设备故障:发生故障立即记录,按故障等级启动处置流程并追踪根因。

十、变更管理与工程施工

- 任何可能影响洁净环境的变更(工程、设备、材料或工艺)须提交变更申请,经风险评估、批准与预防措施确认后实施。

- 施工管理:施工应设置缓冲区、粉尘隔离与独立排风,施工人员须遵守更严格的准入与清洁流程。

- 变更验证:变更完成后进行环境监测与生产验证,确认合格后方可恢复正常生产。

十一、异常处置与持续改进

- 异常报告:监测数据或观察到的污染、设备异常须在规定时间内上报并锁定现场。

- 快速处置:依据异常等级采取临时控制措施(如停机、封区、加强清洁等),并记录处置过程。

- 根因分析:组织相关部门进行原因分析(鱼骨图、5Why等方法),制定纠正与预防措施并跟踪验证。

- 持续改进:依据监测与不符合项统计,制定改进计划并在管理评审中汇报效果。

十二、内审与管理评审

- 定期自检与内部审核,覆盖人员、文件、作业、监测、设备与清洁记录等。

- 管理评审:至少每年一次,由管理层主持,评估制度执行情况、资源需求、改进计划与目标达成率。

- 审计记录:保存审核报告与改进措施执行记录,确保闭环跟踪。

十三、文件与记录管理

- 所有关键制度、SOP、培训记录、监测数据、维修与清洁记录应有统一编号与版次控制。

- 文档更改须按规定审批并更新培训,避免执行旧版操作。

- 建议采用电子化管理以提高检索效率与数据安全性,但关键信息应做好备份。

十四、附录:净化车间日常检查清单(示例表)

| 检查项 | 频率 | 合格标准 | 责任人 |

|---|---|---|---|

| 更衣间卫生与防护用品存量 | 每日 | 整洁、防护用品充足 | 车间管理员 |

| 差压、温湿度记录 | 每班/日 | 在设定控制范围内 | 机房/值班员 |

| FFU/过滤器运行状态 | 每周 | 风速、噪音正常,无异常振动 | 工程维护 |

| 地面与台面清洁情况 | 每日 | 无可见粉尘、污渍 | 清洁人员 |

| 颗粒计数快速监测 | 每周/按计划 | 不超过控制限 | 质控 |

| 外来作业审批记录 | 每次 | 有审批单并落实控制措施 | 车间主管 |

(以上为通用示例,实际应根据车间等级与产品特性调整)

十五、实施建议与注意事项

- 在推行制度时,可分阶段实施并通过试运行修订细节,避免一次性全面改动造成执行阻力。

- 强化现场管理文化:通过可视化看板、月度通报与优秀行为表彰,提升人员配合度。

- 将监测数据与班组目标结合,形成正向激励机制,鼓励主动发现问题与改进。

- 对关键岗位实行备份与交接班制度,保证人员变动时操作连续性与记录完整性。

THE END